India vs China: The Global Leader Ambition and the Harsh Economic Reality of 100 Crore Indians : हमारे देश में सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार यह कहते हैं कि हमें “विश्व गुरु” बनना है। यह सपना एक तरफ़ जहां प्रेरणादायक है, वहीं दूसरी तरफ़ हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हमारे पास उस दिशा में बढ़ने के लिए सभी संसाधन और तैयारियाँ हैं? और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्थिति का सच्चा आकलन करना बहुत जरूरी है। केवल उत्साह और नारे पर्याप्त नहीं होते। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं।

इस लेख में हम भारत और चीन के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हम ये जानेंगे कि चीन भारत के मुकाबले कहा खड़ा है, किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर हमसे आगे बढ़ चुका है, और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद के लेखों में हम रूस, जापान, अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों की तुलना करेंगे, ताकि हमें यह स्पष्ट हो सके कि हमें किस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

भारत और चीन की तुलना में हम कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों पर नजर डालेंगे, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, आर्थिक परिदृश्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, श्रम बल और भविष्य की संभावनाएं।

आइए, सबसे पहले भारत और चीन की स्थिति को समझें और यह देखे कि हम कहां खड़े हैं, और किस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या का विश्लेषण

1. क्षेत्रफल: भारत बनाम चीन

अगर हम भारत और चीन के क्षेत्रफल की तुलना करें, तो चीन भारत से क़रीब तीन गुना बड़ा है।

- भारत का कुल क्षेत्रफल: 32,87,263 वर्ग किलोमीटर (भूमि: 29,73,193 वर्ग किमी, जल: 3,14,070 वर्ग किमी)

- चीन का कुल क्षेत्रफल: 95,96,960 वर्ग किलोमीटर (भूमि: 93,26,410 वर्ग किमी, जल: 2,70,550 वर्ग किमी)

चीन का बड़ा क्षेत्रफल उसे संसाधनों की अधिक उपलब्धता, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, और अधिशेष कृषि उत्पादन जैसे फायदे देता है। लेकिन केवल क्षेत्रफल बड़ा होना किसी देश को शक्ति नहीं देता, बल्कि उस क्षेत्र का प्रबंधन और उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह ज्यादा मायने रखता है।

भारत के पास भी एक विविध भौगोलिक परिदृश्य है, जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि, खनिज संपदा, और बड़ी तटरेखा जैसी कई खूबियां हैं। सही योजनाओं और नीतियों के साथ, भारत भी अपने भू-संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है।

2. जनसंख्या: भारत दुनिया में नंबर 1

अप्रैल 2023 में, भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया।

- भारत की जनसंख्या: करीब 1.451 अरब (145.1 करोड़)

- चीन की जनसंख्या: 2022 में 1.426 अरब (142.6 करोड़) तक पहुंचने के बाद अब गिरावट पर है।

जनसंख्या वृद्धि दर

यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (WPP) के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले कई दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या में गिरावट जारी रहेगी और अनुमानों के अनुसार इस सदी के अंत तक यह 1 अरब से भी कम हो सकती है.। भारत में प्रजनन दर 2.0 बच्चे प्रति महिला है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से थोड़ा कम है, जबकि चीन में यह दुनिया की सबसे कम प्रजनन दरों में से एक है – मात्र 1.2 बच्चे प्रति महिला। इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के कारण 2085 तक भारत की आबादी (1.61 अरब) चीन की आबादी (806 मिलियन) से दोगुनी हो जाएगी, और यह अंतर आगामी वर्षों में और बढ़ेगा.।

आयु संरचना

भारत की वर्तमान आबादी का आधा हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु का है, जबकि चीन में केवल लगभग 35% लोग इसी आयु वर्ग में हैं.। चीन में वृद्ध आबादी (60+) भारत की तुलना में लगभग दोगुनी है। भारत में सिर्फ 7% आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की है, जबकि चीन में यह अनुपात 12% से ज्यादा है। यह युवा जनसांख्यिकीय संरचना भारत को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसका उपयोग तभी संभव है जब इस युवा शक्ति को पर्याप्त शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

भारत की बढ़ती जनसंख्या के कई पहलू हैं—

इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन केंद्र बन चुका है।

अब यह अच्छी बात है या चिंता की?

- सकारात्मक पक्ष: इतनी बड़ी जनसंख्या का मतलब है कि भारत के पास युवा और काम करने लायक आबादी ज्यादा है, जो देश के विकास में मदद कर सकती है।

- चुनौती: इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधनों का प्रबंधन करना बड़ी जिम्मेदारी है।

कुल मिलाकर, भारत की जनसंख्या एक बड़ी ताकत बन सकती है, अगर इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। चीन की घटती जनसंख्या के मुकाबले भारत के पास एक युवा, ऊर्जा से भरपूर और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की संभावना है, जिसे सही नीति और योजनाओं से भुनाना होगा।

भारत में बढ़ती आबादी और बदलता दृष्टिकोण

जहां भारत को अपनी विशाल युवा आबादी का सही इस्तेमाल कर इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए था, वहीं हकीकत कुछ और ही दिख रही है। हम वैज्ञानिक सोच (Scientific Temperament) को अपनाने के बजाय, धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

देश की सरकारें और उनसे जुड़े लोग युवा पीढ़ी को धर्म, जाति और अंधविश्वास में उलझाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। रोजाना कोई फालतू के मुद्दें उछाल कर उसको उन्ही में ही उलझाये रखने का काम कर रहे है और मिडिया भी उन्ही मुद्दों पर को लेकर कई कई दिनों तक डिबेट करा रहा है नतीजा ये है कि जो युवा रिसर्च, स्टार्टअप, तकनीकी कौशल और आधुनिक उद्योगों की तरफ बढ़ सकता था, उसे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों में उलझाकर पीछे धकेला जा रहा है।

👉भारत को अपनी युवा जनसंख्या को स्किल्ड और एजुकेटेड बनाकर टेक्नोलॉजी, साइंस और बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए था।

👉 सरकार को रोजगार, स्टार्टअप्स और नए उद्योगों में निवेश करना चाहिए था ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें।

👉 शिक्षा में वैज्ञानिक सोच (Critical Thinking) को बढ़ावा देना चाहिए था, जिससे भारत इनोवेशन और तकनीकी क्षेत्र में चीन और अमेरिका को टक्कर दे सके।

भारत बनाम चीन: GDP तुलना

🔹 भारत का GDP (2024): 3.93 ट्रिलियन डॉलर (~ 327 लाख करोड़ रुपये)

🔹 चीन का GDP (2024): 18.5 ट्रिलियन डॉलर (~ 1540 लाख करोड़ रुपये)

🔹 अंतर: चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4.7 गुना बड़ी है।

पिछले 20 वर्षों का विश्लेषण

2004-2014 (UPA सरकार): भारत की अर्थव्यवस्था 188% बढ़ी, जबकि चीन की 440%।

2014-2024 (NDA सरकार): भारत की अर्थव्यवस्था 93% बढ़ी, जबकि चीन की 76%।

विशेष रूप से, 2004 से 2014 तक UPA सरकार के दौरान, भारत की GDP 709 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2039 बिलियन डॉलर हो गई, जो 188% की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में, चीन की GDP 1.95 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 10.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जो 440% की असाधारण वृद्धि दर्शाती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हालांकि भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास दर्ज की है, लेकिन चीन की आर्थिक प्रगति की गति इससे कहीं अधिक रही है।

🔹 मतलब: भारत की आर्थिक वृद्धि अच्छी रही, लेकिन चीन की औद्योगिक और निर्यात नीति उसे हमसे काफी आगे ले गई।

🔹 प्रति व्यक्ति GDP (2024)

चीन: 25,015 डॉलर

भारत: 10,123 डॉलर

🔹 1980 में:

- भारत (582 डॉलर) चीन (307 डॉलर) से लगभग दोगुना था।

- लेकिन आज चीन भारत से 2.5 गुना आगे निकल चुका है।

- चीन की प्रति व्यक्ति आय 82 गुना बढ़ी, जबकि भारत की सिर्फ 17 गुना।

- भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है।

लेकिन सिर्फ तेज़ विकास दर काफी नहीं है, क्योंकि चीन का आर्थिक आधार भारत से कई गुना बड़ा है।

अंतर को पाटने के लिए भारत को अगले 20-25 वर्षों तक 8-10% की विकास दर बनाए रखनी होगी।

भारत और चीन की GDP और बजट खर्च (रुपये में)

🔹 GDP (कुल सकल घरेलू उत्पाद) – 2024

भारत:

- $3.93 ट्रिलियन = ₹327 लाख करोड़

चीन:

- $18.5 ट्रिलियन = ₹1,540 लाख करोड़

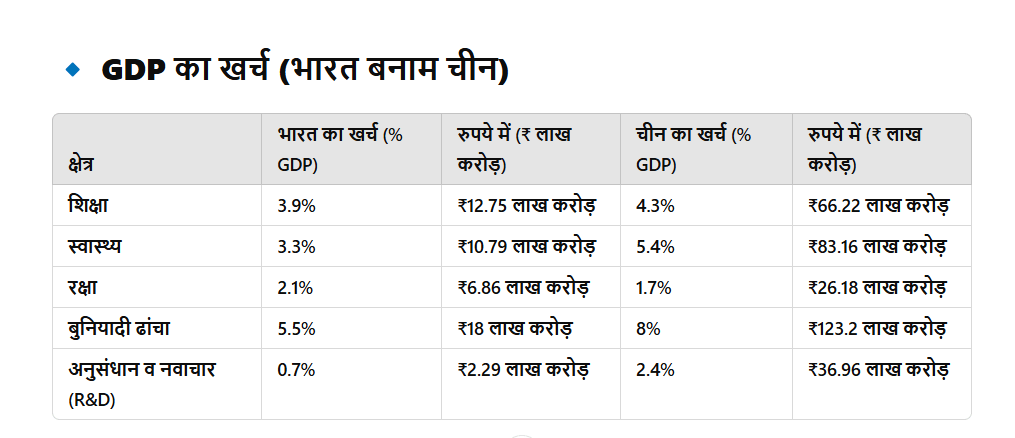

चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4.7 गुना बड़ी है। अब ध्यान दीजिये की दोनों देशों की जीडीपी का प्रतिशत कितना कितना खर्च करती है अक्सर आपको इसी में घुमाया जाता है

भारत और चीन के GDP खर्च की तुलना करें तो, चीन का कुल GDP खर्च भारत से कहीं अधिक है, और चीन का रक्षा खर्च भी भारत से कई गुना ज्यादा है.

- चीन की GDP भारत की तुलना में कई गुना अधिक है.

- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा कीमत पर चीन की जीडीपी की वैल्यू 18.8 ट्रिलियन डॉलर और भारत की जीडीपी का आकार 3.93 ट्रिलियन डॉलर है.

- चीन की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से अधिक है.

- 2014 के 5,187 डॉलर की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,123 डॉलर प्रति वर्ष हो गई है.

चीन की प्रति व्यक्ति आय 13,873 डॉलर है जबकि भारत की 2,937 डॉलर.

2047 तक विकसित होने का सपना! लेकिन 90 फीसदी के पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं, रिपोर्ट में दावा

ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 90% आबादी के पास अतिरिक्त खर्च के लिए पैसा नहीं है. देश की खपत और आर्थिक वृद्धि को शीर्ष 10% लोग चला रहे हैं. अमीर और अमीर हो रहे हैं,

- चीन का रक्षा खर्च भारत से कई गुना ज्यादा है.

- चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट का लगभग 3 गुना है.

- 2018-19 में भारत का रक्षा बजट 4 लाख 31 हजार 011 करोड़ रु था.

- चीन का रक्षा बजट 13.47 लाख करोड़ रुपए है.

- अमेरिका का रक्षा बजट भारत के कुल बजट का लगभग दोगुना है.

- चीन में सरकारी खर्च भारत की तुलना में अधिक है.

- सरकारी उपभोग व्यय सहित अंतिम उपभोग, भारत की GDP का 68% और चीन की GDP का 53% है.

- चीन की विकास दर भारत की तुलना में अधिक है.

- चीन में गरीबी दर भारत की तुलना में कम है.

- चीन में विदेशी निवेश की हिस्सेदारी भारत की तुलना में अधिक है.

- चीन के पास भारत की तुलना में अधिक लेबर फोर्स है.

- चीन का बजट भारत के बजट के मुकाबले 8 गुना से भी ज्यादा है.

- भारत का कुल बजट 30.42 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन का 258.40 लाख करोड़ रुपए है.

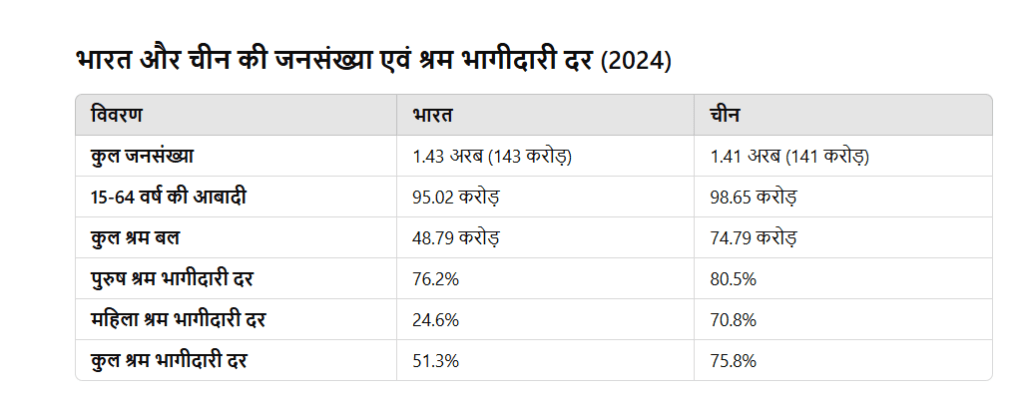

- भारत की कुल आबादी चीन से अधिक हो चुकी है, लेकिन श्रम बल (कामकाजी लोग) चीन की तुलना में कम है।

- महिला श्रम भागीदारी में भारत काफी पीछे है—जहां चीन में 70.8% महिलाएं काम कर रही हैं, वहीं भारत में केवल 24.6%।

- भारत को चीन के बराबर श्रम बल विकसित करने में लगभग 27 वर्ष और लग सकते हैं।

- चीन में ज्यादा श्रम भागीदारी का कारण औद्योगिक विकास, शिक्षा, और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार का कुल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें से 34.96 लाख करोड़ रुपये उधारी के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्तियां अनुमानित हैं। इस प्रकार, बजट में अनुमानित व्यय और प्राप्तियों के बीच का अंतर 15.69 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्तीय घाटे को दर्शाता है।

सरकार इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 14.82 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान लगा रही है।

यह उधारी मुख्यतः बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, बाहरी ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि के माध्यम से जुटाई जाएगी।

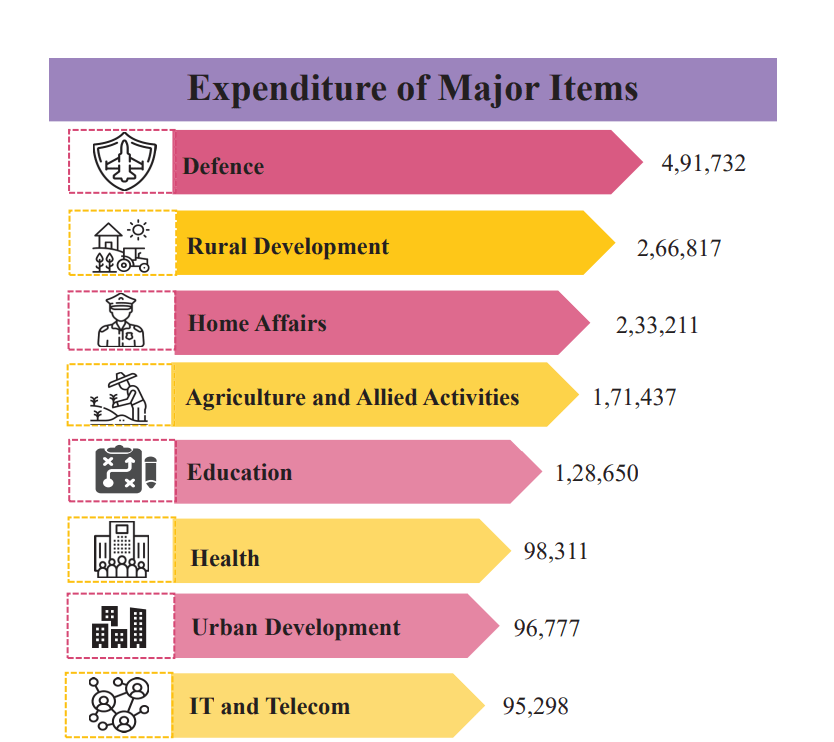

इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रमुख आवंटन किए गए हैं:

- ब्याज भुगतान: 12.76 लाख करोड़ रुपये

- परिवहन: 5.48 लाख करोड़ रुपये

- रक्षा: 4.91 लाख करोड़ रुपये

- सब्सिडी: 3.83 लाख करोड़ रुपये

- पेंशन: 2.76 लाख करोड़ रुपये

- ग्रामीण विकास: 2.66 लाख करोड़ रुपये

- शिक्षा: 1.28 लाख करोड़ रुपये

भारत और चीन की तुलना से स्पष्ट होता है कि विश्व गुरु बनने की यात्रा में हमारे सामने अभी कई चुनौतियां हैं। चीन ने पिछले चार दशकों में आर्थिक और सामाजिक विकास में असाधारण प्रगति की है, जबकि भारत अभी भी विकास के मार्ग पर है। भारत की अर्थव्यवस्था आकार में चीन से लगभग 4.7 गुना छोटी है, और प्रति व्यक्ति आय में अंतर 2.5 गुना है।

हालांकि, भारत के पास एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो आने वाले दशकों में आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश बढ़ाना होगा। वर्तमान में भारत अपने GDP का केवल 3.9% शिक्षा पर और 3.3% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए, हमें केवल नारों पर नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत कदमों और निरंतर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाकर, महिला श्रम भागीदारी को प्रोत्साहित करके, और कौशल विकास पर जोर देकर ही हम अपनी युवा जनसंख्या की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।