दलित जज के रिटायरमेंट के बाद दूसरे जज ने गंगाजल से चैंबर शुद्ध किया था: जस्टिस एस. मुरलीधर

Ambedkar Jayanti : एक ओर आज पूरा देश संविधान निर्माता, पहले क़ानून मंत्री और सामाजिक न्याय के स्तंभ डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है — मंचों पर बड़े-बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, फूल माला चढ़ाई जा रही है, उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण हो रहा है, और सोशल मीडिया पर आदर्शवाद के जुमले उड़ाए जा रहे हैं।

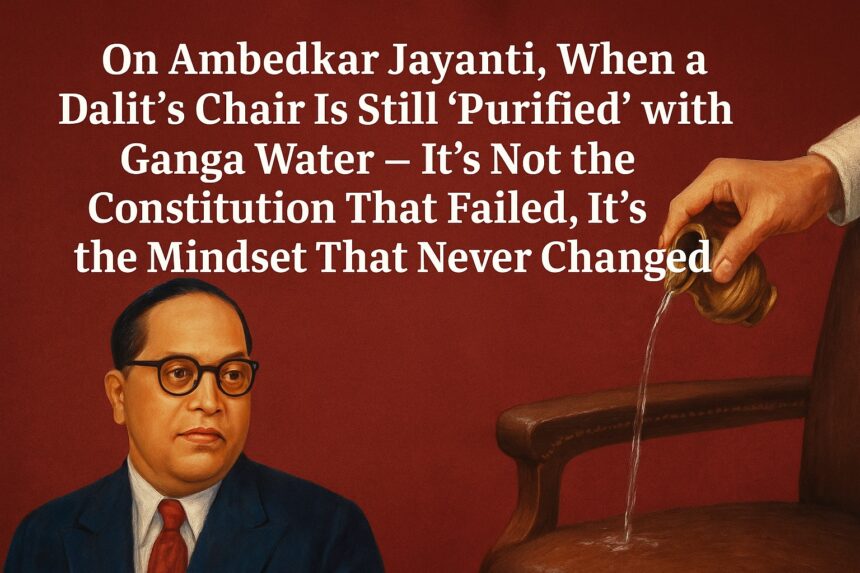

लेकिन दूसरी ओर, उन्हीं डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने वाली सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर आज भी जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक दलित न्यायाधीश के रिटायर होते ही उसका चैंबर गंगाजल से “शुद्ध” किया जाता है। क्या यह डॉ. अंबेडकर के विचारों की हत्या नहीं है?

क्या यह वही न्यायपालिका है जिस पर देश को सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था? जिस संस्था को सबसे ज़्यादा निष्पक्ष, सबसे ज़्यादा संवेदनशील, और सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय होना चाहिए था, वहीं अगर जातिगत ऊँच-नीच, अशुद्धता और “शुद्धिकरण” जैसी घृणित परंपराएँ निभाई जा रही हैं, तो सोचिए आम आदमी को समाज से क्या सीख मिलेगी?

डॉ. अंबेडकर ने कहा था:

“संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह संविधान भी बुरा सिद्ध होगा।”

आज यही हो रहा है। संविधान तो बेहतरीन है, लेकिन जिनके हाथों में उसका पालन करवाने की ज़िम्मेदारी है, अगर उनके विचार ही मनुवादी, भेदभावपूर्ण और अमानवीय होंगे—तो संविधान सिर्फ किताबों में और भाषणों में ही जिंदा रहेगा, ज़मीन पर नहीं।

आज डॉ. अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मतलब यही है कि हम सिर्फ उनके पोस्टर ,मूर्तिया ,ना लगाएँ, बल्कि उनके विचारों को पढ़े , उनके आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारें। जब तक न्यायपालिका, प्रशासन, और समाज के हर वर्ग में बैठे लोग मन से समानता और बंधुत्व की भावना नहीं अपनाएँगे, तब तक यह सारी जयंती सिर्फ दिखावा ही रहेगी।

“भीम” कहने भर से कोई अंबेडकरवादी नहीं बन जाता। भीमराव अंबेडकर बनना पड़ता है — साहस से, सोच से और व्यवहार से।

कोच्चि: संविधान और न्यायपालिका की भूमिका पर एक व्याख्यान के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने भारतीय समाज में आज भी व्याप्त गहरे जातिगत भेदभाव पर गंभीर टिप्पणी की। कोच्चि इंटरनेशनल फाउंडेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (NUALS) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने “परिवर्तनकारी संवैधानिकता और न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर विस्तार से विचार रखे।

जस्टिस मुरलीधर ने अपने संबोधन की शुरुआत श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला संविधान के एक दृश्य से की और बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में किस तरह के प्रश्न उठे थे, जिनका जवाब आज भी समाज खोज रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने एक समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी, लेकिन 75 वर्षों के बाद भी उस लक्ष्य की पूर्ति अधूरी है।

अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने एक झकझोर देने वाली घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने चैंबर को इसलिए गंगाजल से शुद्ध किया क्योंकि वहाँ पहले एक दलित न्यायाधीश बैठते थे। यह घटना इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़ी थी। उन्होंने कहा, “ये हमारे समाज की कठोर सच्चाइयाँ हैं।”

जस्टिस मुरलीधर ने ऐसे कई उदाहरण साझा किए जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव सिर्फ गाँवों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि आज भी देश के कई इलाकों में दलित दूल्हों को शादी में घोड़ी पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। कई जगहों पर दलितों को सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलना मुश्किल होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहरी इलाकों में किराए पर मकान नहीं मिलते। मांसाहारी लोगों को भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि इन अनुच्छेदों को वास्तव में लागू किया जाता, तो शायद आज देश में अछूत प्रथा का कोई नामोनिशान न होता। उन्होंने कहा कि जब एक सत्तारूढ़ दल के विधायक ने अपने घर को इसलिए शुद्ध किया क्योंकि वहाँ पहले एक दलित व्यक्ति रहा था, तब उसे सार्वजनिक फटकार मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय उसने यह काम बेहिचक किया।

व्याख्यान के दौरान उन्होंने उन आलोचकों पर भी टिप्पणी की जो संविधान को ‘उधार की विचारधारा’ कहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त विचारों और प्रावधानों को अपनाया और उन्हें भारतीय संदर्भ के अनुसार ढाला। उन्होंने कहा, “भारत का संविधान सिर्फ उधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो केवल भारतीय संविधान में ही मिलते हैं।”

उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में निहित “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान हमें अधिकार नहीं देता, बल्कि हमारी संप्रभुता को मान्यता देता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संविधान केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करता, बल्कि वास्तविक और प्रभावी समानता की बात करता है। यह उद्घोषणा कि “हम भारत के लोग…” अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि हमने यह संविधान स्वयं को दिया है।

जस्टिस मुरलीधर ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमी समानता और बंधुता की रही है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में फैले रोजमर्रा के अन्याय को पहचाना और चुनौती नहीं दी जाती, तब तक संविधान की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता।

आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी, 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में, हमारे समाज की यह कड़वी सच्चाई अब भी कायम है कि जिन लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाकर संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है—वे अधिकारी, वे उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति—खुद अपने मन और मस्तिष्क में सामाजिक समानता, एकता और भाईचारे की भावना को कितना वास्तव में अपनाते हैं, यह गंभीर सोच का विषय है।

सम्मेलनों में, सभाओं में, भाषणों में और दस्तावेज़ों में तो यह बड़े गर्व से कहा जाता है—”हम सब एक हैं”, “हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते”, “हम समानता के पक्षधर हैं”—लेकिन क्या यही भावना वास्तव में उनके दिल और दिमाग में भी उतनी ही मजबूती से मौजूद है?

अगर आज भी कोई न्यायाधीश अपने ही चैंबर को गंगाजल से इसलिए शुद्ध करता है क्योंकि वहाँ पहले एक दलित न्यायाधीश बैठता था, तो यह केवल एक घटना नहीं है—यह उस सोच का आईना है जो अब भी हमारे समाज में गहरे बैठी हुई है। यह सोच बताती है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ पिछड़े, अशिक्षित या ग्रामीण समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पढ़े-लिखे, कानून जानने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भीतर भी जड़ें जमाए बैठी है।

और जब पढ़े-लिखे, संविधान को जानने-समझने वाले, देश की दिशा तय करने वाले लोगों के भीतर ही ऐसी संकीर्ण सोच और भेदभाव की भावना है, तो फिर हमारे अशिक्षित समाज की क्या बात करें? वहां तो यह सोच और भी अधिक गहराई से फैली हुई है। वहां जातिगत ऊँच-नीच, धार्मिक पक्षपात और सामाजिक बहिष्कार को सामान्य बात मान लिया गया है—क्योंकि उन्हें तो यही सिखाया गया है, और ऊपर बैठे लोगों का व्यवहार देख कर वही ‘अनौपचारिक शिक्षा’ मजबूत होती जाती है।

तो फिर यह समाज कैसे बदलेगा? हम संविधान के उन मूल्यों को, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय, गरिमा और समानता पहुँचाना है, जमीनी स्तर पर कैसे उतार पाएंगे?

जब तक हम सबके भीतर से सच्चे अर्थों में समान दृष्टिकोण विकसित नहीं होता, जब तक हम हर इंसान को सिर्फ उसके इंसान होने के नाते बराबरी का सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम अपने भीतर से जाति, धर्म, वर्ग, खानपान, पहनावे और पहचान के आधार पर भेदभाव की दीवारें नहीं गिराते—तब तक हम सिर्फ दिखावटी आज़ाद कहलाएंगे।

हकीकत यह है कि आज भी हम मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जब तक यह मानसिक आज़ादी हासिल नहीं होती, तब तक संविधान हमारे हाथ में ज़रूर रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी ही बनी रहेगी।